NASCE IL REGGISENO

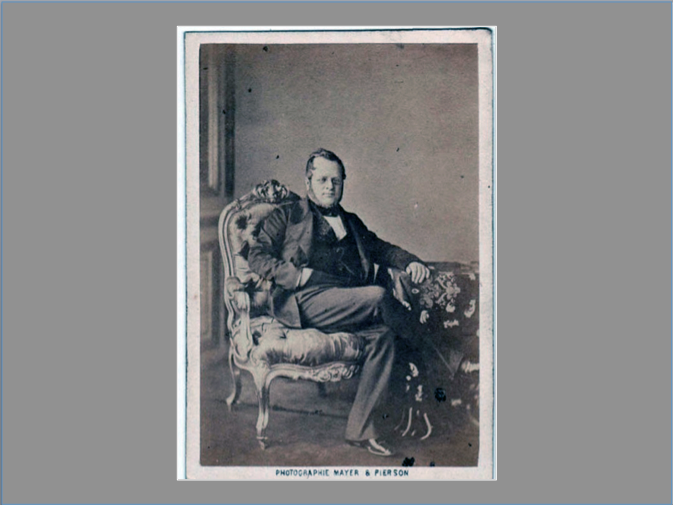

Il 3 novembre 1914, Mary Phelps Jacob, ventitreenne newyorchese, ottiene il brevetto del reggiseno. Oltre che per quell’invenzione epocale, diventerà famosa, con lo pseudonimo di Caresse Crosby, come editrice di grandi autori, tra cui: Ernest Hemingway, Henry Miller, Anaїs Nin e Charles Bukowski.

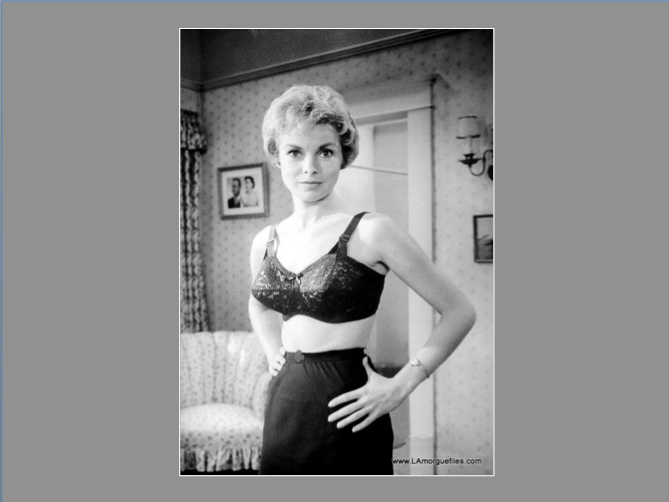

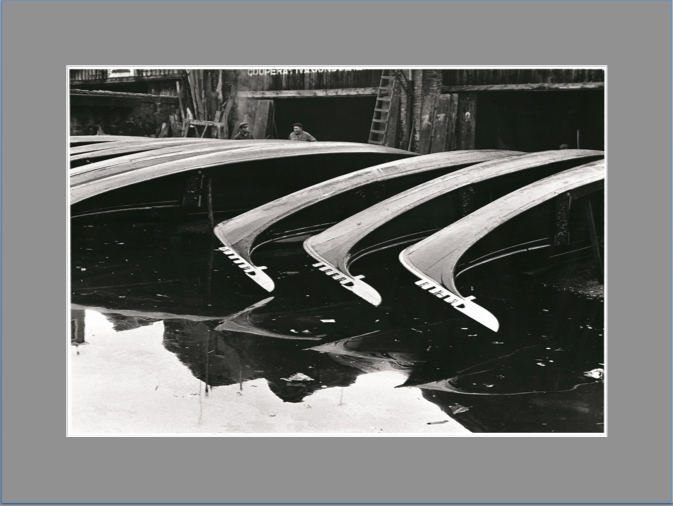

Non siamo esperti di moda, tantomeno d’intimo; ma non accogliamo con semplicità le affermazioni che definiscono il reggiseno come un elemento di seduzione. Può esserlo, per carità; e in molti film appare come tale. E’ comunque un accessorio indossabile da colei che l’utilizza, senza l’aiuto di nessuno; al contrario del corsetto, che prevedeva l’intervento di qualcun altro. Insomma, se rivoluzione è stata, ne ha tratto vantaggio la donna, che comunque lo sceglie per come vuole apparire, indossandovi sopra il vestito, senza cioè far sì che si veda per forza. Per il resto, nell’iconografia cinematografica, la donna in reggiseno appare il più delle volte in un ambiente domestico, a sottintendere confidenza o anche fretta d’agire, non per forza seduzione. Una donna mezza vestita, con quell’indumento addosso, sta per uscire e dialoga per quanto sarà. Di fotografie famose con il reggiseno come accessorio evocativo ve ne sono tante. Ne abbiamo scelte due, utili per accompagnare la storia della donna che l’ha inventato: la scena di un film e uno scatto di Helmut Newton; semplicità e seduzione, i due estremi possibili.