LOVE ME TENDER

15 novembre 1956, esce nelle sale cinematografiche statunitensi il primo film in cui compare Elvis Presley: Love Me Tender. Elvis non è il protagonista ed entra nella trama di un western semplice, forse banale, fatto di amori, guerra e morte retorica. Ovviamente Elvis entra nella colonna sonora, dove canta appunto “Love me tender”, una delle sue ballate più celebri e riconoscibili. Quel brano divenne disco d’oro già con le prenotazioni.

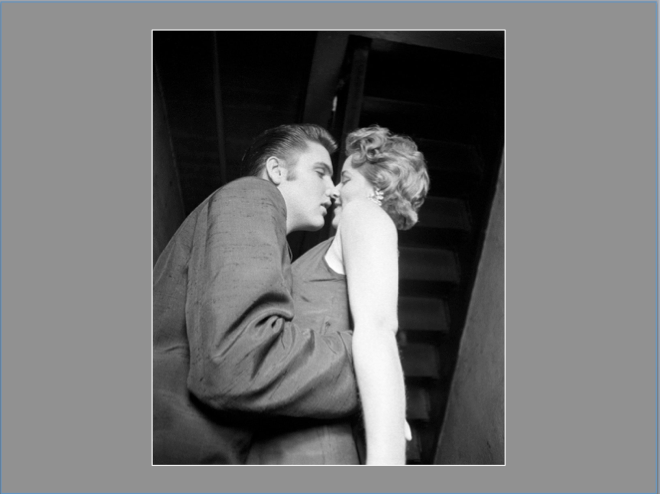

Elvis diventa un fenomeno e forse era un predestinato, anche quando nessuno scommetteva su di lui. Si dice che tutto sia nato da un regalo della madre: quella chitarra comprata al posto della bicicletta che il figlio avrebbe desiderato. Andando avanti, ecco arrivare Menphis, dove la famiglia di Elvis si è trasferita. Lì il futuro cantante riesce a mescolare la musicalità nera con la sua anima bianca, sviluppando anche le movenze che l’avrebbero reso famoso. C’è dell’altro, però, perché l’America sta cambiando e il suo conformismo storico inizia a scricchiolare. Quel ragazzo dai capelli folti e neri provoca anche sessualmente, senza imbarazzo, in semplicità; diventando il simbolo di un nuovo pensiero e di desideri rinnovati. Pare che anche Bruce Springsteen, quello di “I’m on Fire”, si sia ispirato al cantante del Mississippi per formulare la sua carriera, pur con risultati artistici differenti.

Elvis Presley è diventato un’icona, osannata ancora oggi. Il suo merito sta nell’aver contribuito alla genesi del rock and roll. Love me tender, comunque, la si ascolta volentieri ancora oggi. La sua forma “a ballata” di certo ha ispirato la fantasia di tanti altri compositori.