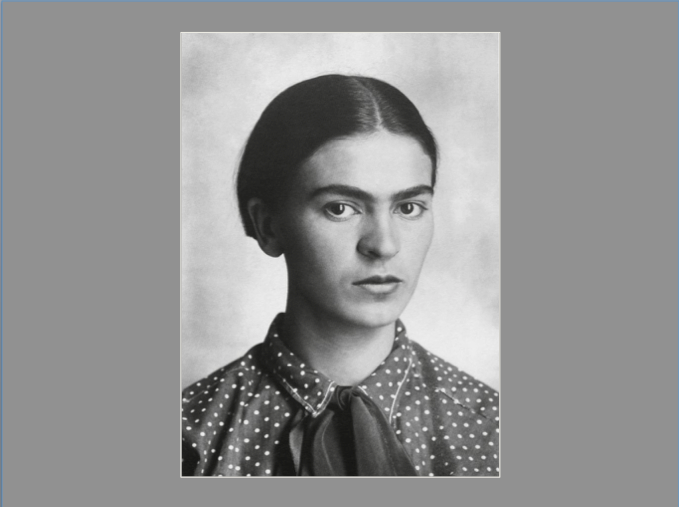

IL FOTOGRAFO PADRE DI FRIDA

Wilhelm Kahlo (poi Guillermo) nacque a Pforzheim, allora impero tedesco, il 26 ottobre 1871, figlio di un gioielliere benestante. Era il padre di Frida Kahlo. Qui prende corpo una riflessione sul rapporto tra genitori e figli, così, per ragioni scolastiche e di passione, ci vengono in mente Leopoldo e Wolfgang Mozart, ma anche Monaldo e Giacomo Leopardi. Paralleli non se ne possono scorgere, anche perché Guillermo amava sua figlia, con la forza della preferenza; un sentimento ricambiato con la stima di chi stravede per il genitore. I risultati artistici della pittrice sono figli anche di questo rapporto stretto, incondizionato, persino privilegiato. Non dimentichiamo che Guillermo era stato cacciato dal padre, il che sicuramente condizionato l’emotività del fotografo.

Wilhelm Kahlo ha frequentato l'Università di Norimberga e poi si è recato in Messico, nel 1891. È curioso il fatto che suo padre gli abbia pagato il viaggio, perché non andava d'accordo con la matrigna. Nella città centro americana, ha cambiato il suo nome da Wilhelm a Guillermo, lavorando poi come fotografo. Sposò Matilde Calderon, una conservatrice devota alla sua fede cattolica. Fu proprio la moglie (la seconda e madre di Frida) a indirizzarlo verso il mestiere dello scatto.