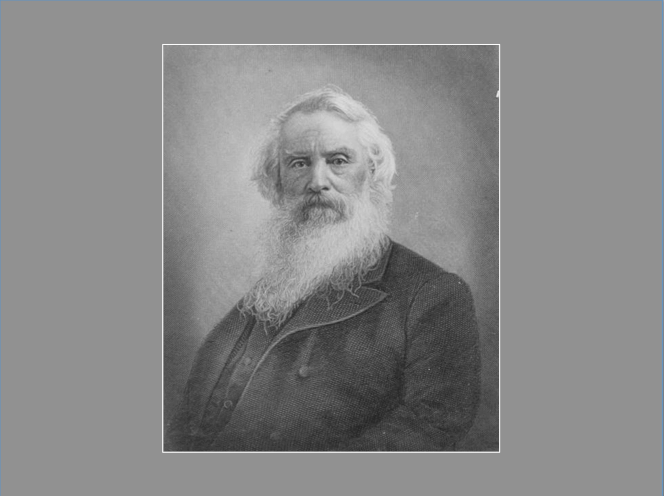

NASCE AUGUST ALFRED NOACK

August Alfred Noack è stato un fotografo tedesco naturalizzato italiano, uno dei pionieri della fotografia. Lui, come tanti altri tra fotografi e intellettuali, è stato contagiato dal nostro paese.

In effetti, c’è un’Italia che non si vede, nascosta tra le usanze antiche in borghi nascosti. Per conoscerla, bisogna cercarla, con interesse. E’ il caso di Scanno, divenuto col tempo il paese dei fotografi. Hilde Lotz-Bauer, tedesca, è stata la prima fotografa a rendere quel paese famoso in tutto il mondo. Si avventurò tra le vie del borgo tra gli anni 1933-1938.

C’è un altro borgo in Italia diventato famoso grazie a una fotografa, anch’essa tedesca. Si tratta di Oliena, in provincia di Nuoro, una scoperta di Marianne Sin Pfältzer. «Quando non ci sarò più, vorrei che le mie ceneri fossero sparse nei cieli tra la Corsica e la Sardegna», confidò un giorno Marianne Sin-Pfältzer. In Sardegna l’autrice decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, forse perché là aveva raggiunto l’armonia: tra uomo e natura, nei rapporti interpersonali e probabilmente anche dentro se stessa.

Un amico di chi scrive, residente in Svizzera, un giorno disse: «Da voi, in Italia, basta uscire dall’autostrada e percorrere qualche chilometro. Sarà facile incontrare un paese bellissimo, dove peraltro si mangia bene». Che dire? C’è un’Italia per tutti.

August Alfred Noack, l’autore di oggi, era innamorato della riviera ligure e in particolare della costa di Portofino. Lui ha dedicato gran parte della sua vita immortalandola attraverso la fotografia. Fu un vero principe di quest'arte, uno dei primi, e a lui dobbiamo le tante immagini di Santa Margherita Ligure e della Portofino del suo tempo.

Leggiamo sul sito portofino.it: «Santa Margherita Ligure e Portofino, con i loro grandiosi paesaggi, con le luci incredibili che a volte il cielo e il mare riuscivano a rendere, erano gli obiettivi che August Alfred Noack apprezzava maggiormente. Per ritrarli bene occorreva, oltre alla sua precisione germanica, l’innato romanticismo che gli permetteva di scegliere quei momenti “magici” che davano un carattere così esotico alle sue foto».