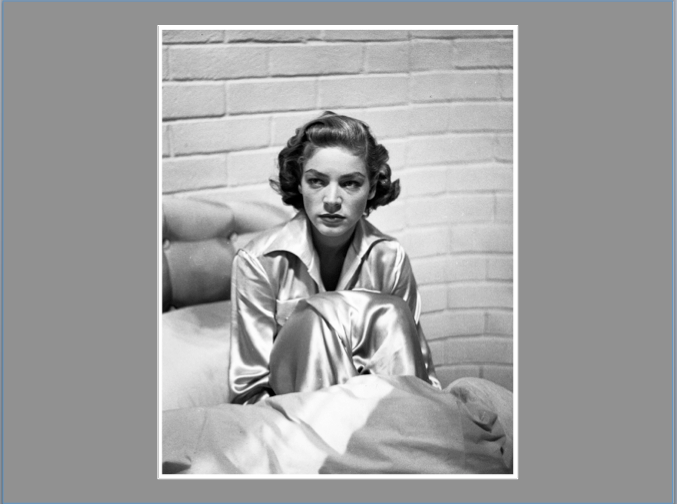

LAUREN BACALL, L’ANTAGONISTA

Dotata di una bellezza unica e irresistibile, Lauren Bacall incarnò per molti anni personaggi in antagonismo con quelli maschili, in un ruolo predominante e sempre molto sicuro di sé. Pare che la tensione provata durante le riprese le facesse tremare il mento, così lei escogitò lo stratagemma di abbassare la testa, osservando il suo interlocutore dal basso.

La sua carriera è stata lunga e ricca di successi. La ricordiamo nel ruolo di una benestante signora americana dalla dialettica tagliente in Assassinio sull'Orient Express (di Sidney Lumet), tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, accanto a Ingrid Bergman e Sean Connery. Occorre menzionare anche Prêt-à-Porter, di Robert Altman, Misery non deve morire, di Rob Reiner (1990), L'amore ha due facce, di Barbra Streisand e Dogville, di Lars von Trier. Nel 2010 arriva l’Oscar alla carriera.

Per comprendere la personalità dell’attrice è bene ricordare la scena di un film. In How to Marry a Millionaire (Come sposare un milionario), del 1953, recitato insieme a Marilyn Monroe and Betty Grable, Lauren Bacall interpreta il ruolo di una modella in cerca di un milionario da sposare. Dalle sue labbra esce una battuta destinata ad essere ricordata e ripetuta migliaia di volte. "Non credi che sia un po' vecchio?", le chiede Marilyn Monroe. E lei, nei panni di Schatze Page, risponde: "Oh, ma gli uomini ricchi non sono mai vecchi".

Lauren Bacall ci permette di incontrare due autori importanti: Alfred Eisenstaedt e Ruth Orkin; entrambi capaci di decifrare una bellezza difficile, perché misteriosa, decisa, competitiva.