FOTOGRAFIA DA LEGGERE …

Consueto appuntamento del lunedì con fotografia da leggere. Oggi incontriamo “La fotografia come arte contemporanea”, di Charlotte Cotton (Piccola Biblioteca Einaudi).

Avevamo il libro sulla scrivania da mesi, ma abbiamo deciso di parlarne solo oggi: dopo una lettura approfondita e una continua consultazione.

Evitiamo gli equivoci, Charlotte Cotton non si occupa della fotografia come forma d’arte; prende viceversa in esame il fenomeno per il quale molti autori considerano la galleria o il libro come il luogo naturale per il loro lavoro. Come suggerisca l’introduzione, «Identificare “l’arte” come il territorio preferito per le loro immagini è diventata attualmente l’aspirazione di molti fotografi».

Sempre all’inizio del libro si legge: «Lo scopo di questo libro non è quello di creare una lista di tutti i fotografi che meritano di essere segnalati in una disamina sull’arte contemporanea, quanto piuttosto dare un senso allo spettro di motivi ed espressioni che esistono, al momento, in questo campo».

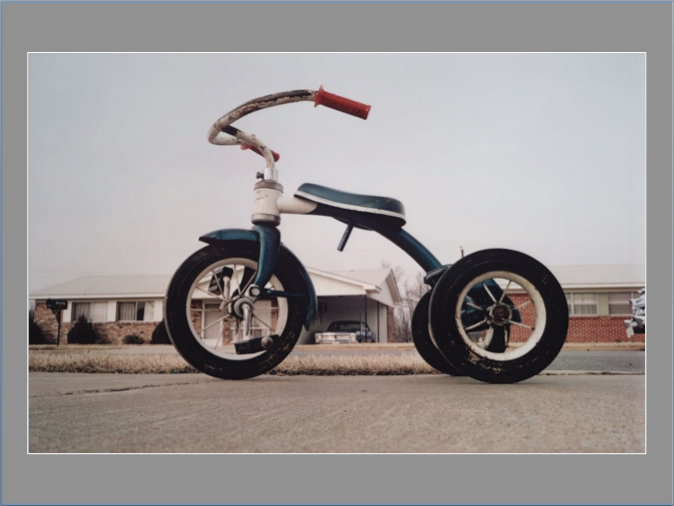

In effetti, al di là del pittorialismo (del quale qui non si parla), molte volte alcuni autori hanno aperto una strada nuova dell’esprimersi, sconfinando quindi nell’arte quasi di diritto. E’ il caso, ad esempio, di William Eggleston negli anni ’70; ma lo stesso potrebbe dirsi (è una nostra considerazione) per il nostro Franco Fontana, il fotografo più imitato della storia.

Leggiamo ancora nell’introduzione: «I capitoli del libro suddividono l’arte contemporanea in otto categorie. Queste ultime (dei temi quindi) sono state scelte per evitare l’impressione che siano soprattutto lo stile o la scelta del soggetto a determinare le caratteristiche salienti della fotografia artistica attuale». Ancora: »Una tale struttura pone in un primo piano le idee che sono alla base della fotografia artistica contemporanea prima di prendere in considerazione i loro esiti visivi».

Il libro è bello da leggere, ricco d’immagini e riferimenti. Molti sono gli autori segnalati. Il volume rende più ricca la biblioteca dell’appassionato di fotografia.