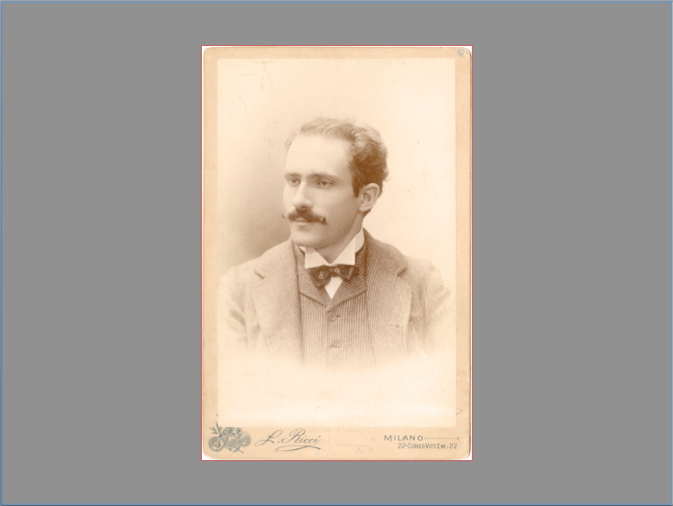

TOSCANINI DIRIGE LA PRIMA DI BOHÈME

E’ il 1°febbraio 1896, debutta La Bohème di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La prima si è tenuta al Teatro Regio di Torino, diretta dal ventinovenne Arturo Toscanini.

Già a quel tempo, seppur giovane, il maestro aveva messo in mostra la propria personalità, riformando lo spettacolo lirico. I cantanti prima di lui erano i padroni della scena, ma Toscanini inizia a coinvolgere tutti: le voci, l’orchestra, il pubblico; in un’unità rivoluzionaria allora. Impone luci basse, silenzio assoluto, sposta l’orchestra nella buca (altrettanto fece in seguito a Milano con il “golfo mistico”) impedisce i bis, cura ogni particolare. Da quegli anni, la figura del direttore d’orchestra assunse un‘importanza maggiore, la stessa che riconosciamo oggi.

Negli anni ’20 contribuisce al successo della Scala di Milano, quando si era già diffusa la sua fama di maestro esigente, fin troppo severo, e dal carattere difficile. La cura del dettaglio lo portava a scelte tollerate solo a lui, giustificate dal suo amore per la musica e gli autori.

Dopo la morte di Giacomo Puccini, Toscanini dirige al Teatro alla Scala, in prima mondiale, Turandot, opera incompleta, ultimata da Franco Alfano. E’ il 25 aprile 1926. Non farà eseguire tutta l’opera, ma si fermerà sulle ultime note del musicista toscano, pronunciando le famose parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto».

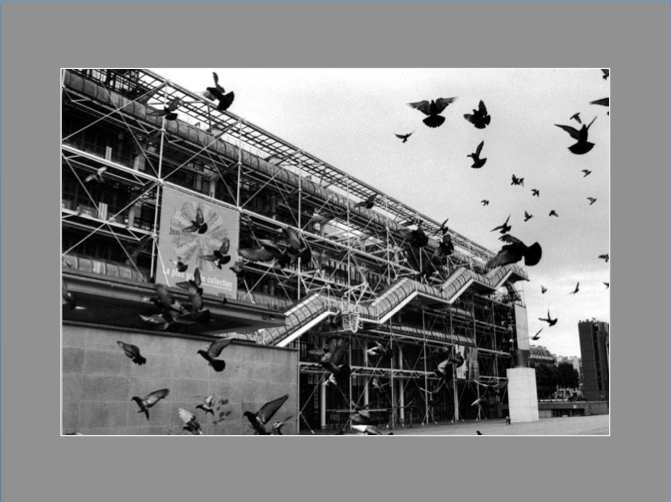

Toscanini vivrà una lunga parentesi statunitense, costellata di successi radiofonici, televisivi e discografici. Segue però le vicende italiane e lo stato della sua Scala, distrutta parzialmente dai bombardamenti. «La Scala è l'amante che più mi ha fatto disperare», pronunciò un giorno. La ricostruzione sarà rapida, grazie anche alla donazione di Toscanini, che versa un milione di lire: una cifra astronomica per l’epoca. Il maestro, a guerra finita, rientrerà in Italia per celebrarne la riapertura.

La sera dell'11 maggio 1946, dirigerà le note di Rossini, Verdi, Puccini e Boito, portando al debutto una giovanissima promessa: il soprano Renata Tebaldi (come letto ieri).

Quel giorno, il maestro parmense salì sul podio non solo per i tremila spettatori presenti in sala, ma anche per tutta la folla che occupava le piazze vicine, davanti agli altoparlanti: operai, artigiani, piccoli commercianti; coloro che avevano visto Milano bruciare e che potevano festeggiare la rinascita di uno dei simboli della città.