LA PRIMA FOTOGRAFIA DELLA LUNA

Il 2 gennaio 1839 il cinquantaduenne Louis Jacques Mandé Daguerre ha “puntato il proprio obiettivo” verso la Luna, realizzando così la prima immagine visiva del satellite terrestre, in forma di dagherrotipo. Solo cinque giorni più tardi, il 7 gennaio, François Jean Dominique Arago avrebbe ufficializzato la sua invenzione presso l’Acadèmie des Sciences di Parigi.

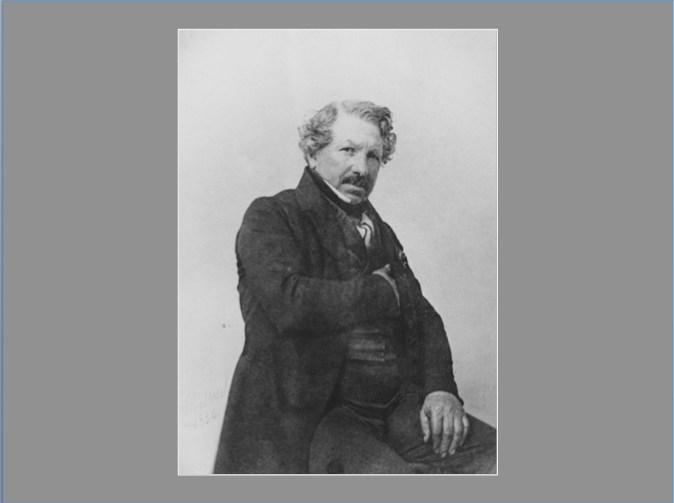

Purtroppo, si sono perse le tracce del dagherrotipo originario, del quale si conoscono solo vaghe riproduzioni in bianconero. Così, gli storici considerano come prima fotografia scattata alla Luna, sempre in forma di dagherrotipo, quella di John William Draper (1811-1882), professore di chimica, del 26 marzo 1840, ritrovata in una libreria di New York, alla fine degli anni Ottanta del Novecento.

John William Draper è nato il 5 maggio 1811 a St. Helens, Lancashire, in Inghilterra. Dopo aver studiato chimica all’University College di Londra, Draper è emigrato in Virginia con la madre e i fratelli. Ha poi studiato medicina presso la School of Medicine dell’Università della Pennsylvania. Nel 1839, Draper fu nominato professore universitario di chimica e botanica all’università, e si trasferì con la sua famiglia a New York City. Durante l’inverno 1839-1840 Draper provò diversi esperimenti per scattare dei dagherrotipi della Luna dall’osservatorio sul tetto della New York University. Riuscì nell’impresa e presentò il suo risultato il 23 marzo del 1840 presso il Lyceum of Natural History di New York (che sarebbe poi diventato l’Accademia delle Scienze). Si crede che questa prima fotografia della luna sia andata persa, come gli altri dagherrotipi originali di Draper, durante l’incendio del 1865 nella New York University. L’immagine osservabile in rete è un dagherrotipo che si pensa che Draper abbia realizzato tre giorni dopo il suo storico annuncio del successo fotografico, la notte del 26 marzo 1840.

Per onorare Draper, un cratere sulla superficie lunare porta il suo nome. Il figlio di Draper, Henry è stato un importante astrofotografo. Dall’osservatorio costruito a casa sua nel 1860, ha scattato più di mille immagini della luna e in seguito del sole, dei pianeti, delle comete e delle stelle. La nipote di Draper, Antonia Maury, è diventata una rispettata astronoma all’inizio del XX secolo.