THE TERMINAL, QUELLO VERO E IL FILM

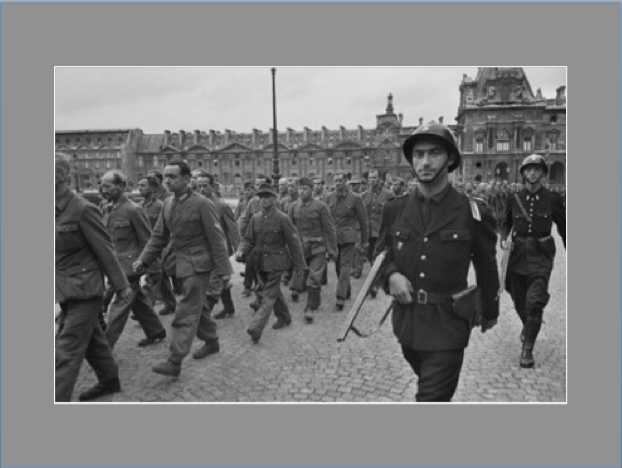

26 agosto 1988. Inizia l'odissea di Merhan Karimi Nasseri, un rifugiato politico iraniano, che arrivato all'Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi rimane per 18 anni nel limbo dello spazio extraterritoriale. La storia ispira il regista Steven Spielberg, che ne trae un film, The Terminal, con Tom Hanks e Catherine Zeta Jones come attori protagonisti.

The Terminal, il film diretto da Steven Spielberg, racconta la storia di Viktor Navorski (Tom Hanks), un viaggiatore proveniente dalla Cracosia (paese di fantasia), che arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York, per scoprire che il suo passaporto improvvisamente non è più valido. Infatti, a causa della guerra civile nel frattempo scoppiata in patria, Viktor non è più autorizzato né ad entrare negli Usa né a tornare a casa: è tecnicamente apolide. Per questo motivo, dall'ufficio dei visti sequestrano il suo passaporto e il suo biglietto aereo.

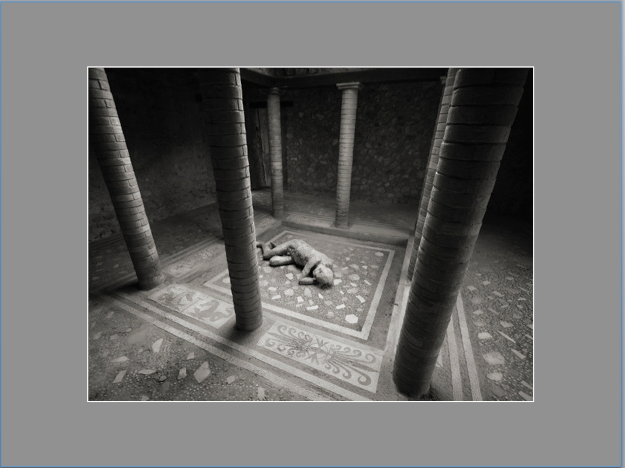

Senza altra scelta, Viktor si stabilisce nel terminal con i suoi bagagli e una lattina di arachidi.

Nel frattempo, Viktor fa amicizia con i dipendenti del terminal e assiste i viaggiatori dell'aeroporto. Tra questi, un'assistente di volo di nome Amelia Warren (Catherine Zeta Jones), che vede periodicamente e cerca di corteggiare, presentandosi come un imprenditore edile che viaggia spesso. Viktor, in realtà, dopo aver impulsivamente rimodellato un muro, è stato assunto da un appaltatore aeroportuale e pagato sotto banco.

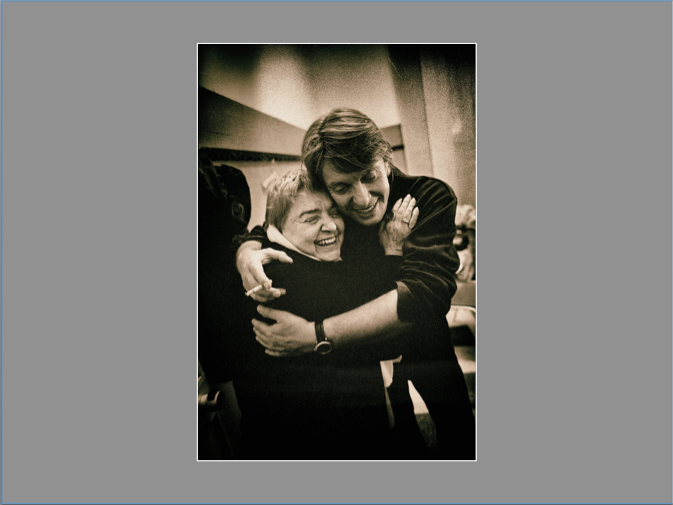

Amelia accetta un invito a cena da Viktor, nella sua casa improvvisata all'interno del terminal con l'aiuto dei suoi nuovi amici. Le mostra la lattina di arachidi che porta sempre con sé ed il suo contenuto: una collezioni di autografi e locandine dei jazzisti più famosi.

Il suo defunto padre era un appassionato di jazz e desiderava collezionare gli autografi di 57 musicisti. Morì prima di poterne ottenere l'ultimo, quello del sassofonista tenore Benny Golson. L'unico motivo del viaggio a New York di Viktor era proprio quello di completare la preziosa collezione del padre. Amelia, commossa dalla storia appena ascoltata, bacia Viktor.

Sono passati 9 mesi dall'arrivo di Viktor in aeroporto quando alcuni amici lo svegliano con la notizia della fine della guerra in Cracosia.

Viktor si troverà a questo punto a dover scegliere tra il ritorno a casa e la sua nuova realtà.