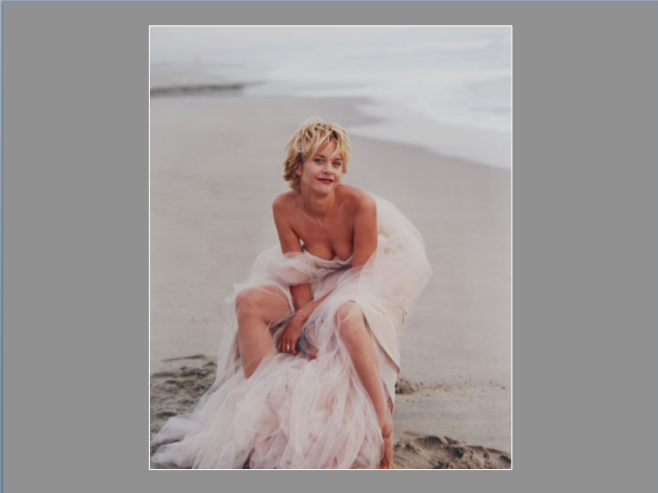

L’ETERNA FIDANZATINA

Capelli biondi, occhi azzurri, effervescente: la riconosciamo così. Lei, Meg Ryan, è la fidanzata ideale da presentare a mamma e papà, perché figlia e moglie al tempo stesso; e poi anche amica, da coinvolgere in telefonate lunghissime su tematiche quotidiane: la casa, il lavoro, l’amore, la gelosia, la coppia. Sempre alla ricerca della verità, nei personaggi dei suoi film famosi è puntigliosa e polemica, forse solo un po’ distratta, ma comunque infantile, tenera, pronta al primo bacio.

Ricordiamo volentieri Meg nel film “French Kiss” (1995), con Kevin Kline e Jean Reno, diretto da Lawrence Kasdan. La pellicola si guarda volentieri, romantica per i romantici, con tanta Francia da respirare e pure molta Parigi. Lei, la fidanzatina, vola dal Canada alla capitale transalpina per riconquistare il fidanzato. Incontrerà invece un poco di buono, ma tra i due scoccherà la scintilla per il lieto fine. Meg detta il tempo delle sequenze, anche con i gesti. Orgogliosa quanto basta, vivrà con cipiglio le sue disavventure, cedendo solo al richiamo del cuore.

Il film si appoggia su una colonna sonora fatta di brani famosi e riconoscibili, alcuni made in Italy: “Via con me” e “Chi siamo noi”, di Paolo Conte, e “Feels Like a Woman” di Zucchero Fornaciari. In chiusura, troneggia “La vie en rose”, cantata da Louis Armstrong. L’epicentro della trama, però, rimane nella mani di Meg, indiscutibilmente a suo agio nel ruolo che le appartiene, di diritto. Fidanzatine così non ne esistono più.