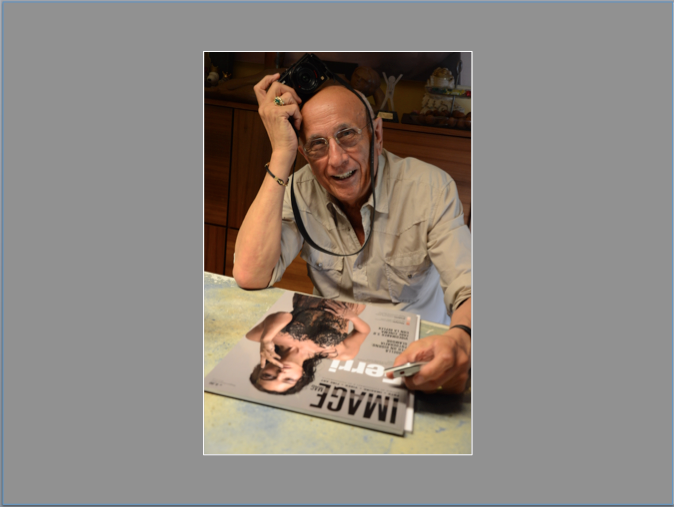

TANTO AUGURI FRANCO

Ogni anno, a dicembre, quasi aspettiamo il giorno nove: l’opportunità di parlare col maestro Fontana, per gli auguri di rito, è troppo ghiotta. Tutte le volte che scambiamo due parole con lui finiamo per arricchirci, perché è la sua saggezza a contagiarci, la visione chiara che dedica alla vita e agli accadimenti in genere. Certo, Franco è simpatico, coinvolgente, lambrusco-positivo (come ama definirsi); ma in lui c’è dell’altro, che probabilmente arriva direttamente alla fotografia che vede e scatta. Parla spesso di “rendere visibile l’invisibile”, ma anche qui rimaniamo perplessi, perché non è facile seguire il suo suggerimento. Forse è meglio essere se stessi (altro consiglio ricevuto) e lì Franco ha sempre mostrato sincerità e generosità. Già, il maestro modenese ama donare, dedicandosi agli altri. Anche i workshop che dirige rappresentano un modo per interagire col prossimo, comprendendolo, occupandosi anche dei lati più intimi che manifesta.

Quest’anno per Franco Fontana sono 90: un traguardo raggiunto; siamo felici anche per questo. Le sue immagini hanno accompagnato le nostre vite e desideriamo lo facciano ancora, per tanto tempo.

Per chi scrive, Franco Fontana ha un significato particolare, perché è stato il primo fotografo ad aprirgli lo sguardo sul mondo autoriale.

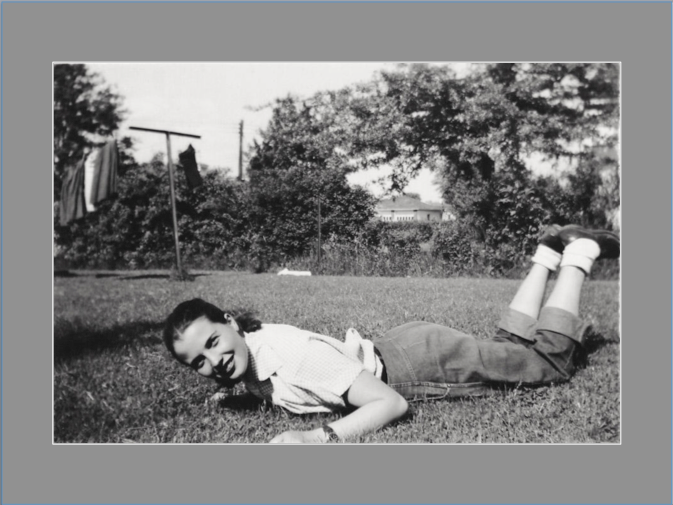

Era il 1973 e l’autore di queste righe affrontò un viaggio faticoso insieme al padre. Di ritorno a casa, fu colto da un forte attacco febbrile. Ovviamente, il giorno dopo non andò a scuola. Il padre, apprezzata la sua passione per la fotografia (gli aveva appena regalato una fotocamera), comprò per lui una rivista, che all’interno mostrava la famosa auto di Praga del 1967. Quell’adolescente rimase abbagliato dal formalismo dell’immagine, dal contesto e soprattutto dal colore rosso della macchina. Avrebbe continuato a seguire Fontana fino ad oggi, arrivando anche a conoscerlo. Una bella soddisfazione.