Un’intervista con Romano Cagnoni è un’opportunità, grande. Parlando con lui si comprende cosa potrebbe essere la fotografia se affrontata con coraggio e forza, quasi a muso duro. La sua terra (Pietrasanta) gli ha offerto la scorza di chi aggredisce la vita a suon di scalpello, tra le fatiche delle cave di marmo: senza scusanti o false ipocrisie, di petto potremmo dire.

. Con questa energia, Romano parte. Arriva nella “swinging London”, in compagnia del proprio coraggio: tra piatti da lavare e desiderio di fotografia. Nulla può fermarlo, mosso com’è dalle buone intuizioni, da una cultura coltivata tra i tanti libri, con la curiosità dei vent’anni. Da lì in poi, le cose divengono; e la vita di Romano scorre come un racconto che puoi riprendere più volte, almeno a uno sguardo esterno. Arrivano, nel tempo, i lavori per Paris Mach, l’incontro con Simon Guttman (lo scopritore di Capa), i servizi su Ho Chi Minh (1965), l’Afghanistan e la Cecenia. Siamo andati veloci? Vero, anche troppo; ma è Romano a offrirci questa possibilità, la sua coerenza. Lui ha sempre cercato di fare fotografie interessanti, valide e intellettualmente soddisfacenti; per cui si può afferrare tutto insieme, ogni immagine o lavoro, senza per questo riscontrare discontinuità. È una fotografia “totale”, quella di Cagnoni: sicuramente per l’atteggiamento, prima ancora che per le tematiche affrontate. È lui stesso a dircelo: “Un’immagine deve comunque far scaturire la meraviglia”. L’intervista con Romano avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità. Non sappiamo se l’abbiamo colta a fondo. Di certo siamo riusciti a comprendere la necessità di un impegno intellettuale, d’atteggiamento; e poi il bisogno di un elemento a tendere: quella meraviglia che deve scaturire in chi guarda, sempre. Il resto? È vita, da tradurre e interpretare: un alternarsi di vicende liete e tristi che si accavallano, sovrapponendosi. Meglio prendere tutto, meravigliando magari; del resto: se non si piange un poco, nemmeno si ride. Romano, quando hai iniziato a fotografare? Da ragazzino. Lavoravo come assistente presso un fotografo locale bisognoso di trasportare le attrezzature negli studi di scultura a Pietrasanta. D’estate facevo il fotografo di spiaggia. Alla fine mi sono trovato a Londra, dopo essere passato per Parigi, come fotografo di scoop per Paris Mach. La tua era passione per la fotografia? No, si trattava di lavoro. Ai tempi non era come oggi. Con un padre operaio, un ragazzo come me doveva pensare a cosa fare da grande, a come guadagnarsi da vivere. Si trattava di un problema che avevamo tutti. Eri nell’età dello studente, come stavi curando la tua formazione? Andavo a scuola di contabilità, ma non mi piaceva. Ricordo che buttai nel fiume i testi di computisteria. Viceversa, amavo leggere, soprattutto i buoni libri: dai classici russi e italiani, fino ai francesi; persino Shakespeare riscuoteva le mie attenzioni. A diciotto anni avevo sempre un libro tra le mani. Forse la cultura mi ha guidato verso le buone intuizioni, allontanandomi dall’abitudine; così sono andato a fare il fotografo, una scelta giusta direi. Arrivi a Londra, un’esperienza importante... Era il ’58. Non fu un impatto facile. Alcuni inglesi dicevano: “Ho combattuto sulla Linea Gotica”, ma poi mi guardavano male, come accade oggi agli emigranti che arrivano tra noi. Non avevo alcun permesso di lavoro e dovevo rinnovare in continuazione i documenti di soggiorno. Non ero in vacanza, cercavo un lavoro; e prima di fare fotografie ho lavato tanti piatti. Ti è piaciuta quella città? Mi piaceva fotografare e sono riuscito a farlo anche a Londra. Conoscevo la materia ed anche la cultura mi ha aiutato, nel senso più ampio del termine. Là ho trovato uno scantinato vicino al British Museum, che ho condiviso con un inglese. Insieme abbiamo messo un po’ d’ordine, organizzando una camera oscura. Fotograficamente come ti definiresti? Fotogiornalista? Direi fotografo. L’etichetta “fotogiornalista” non mi piace molto, la vedo riduttiva. Attenzione: amo il genere e condivido l’importanza dell’immagine nell’informazione, per via dell’impatto visivo che riesce a restituire. La fotografia si occupa dell’esistenza ed è in questo senso che mi sento professionista del settore. Fermo la realtà per raccontarla, perché in fondo non è importante ciò che si vede, ma quanto si sceglie. Qual è la qualità più importante per un fotografo come te? Avere un istinto mosso da grande vitalità, vivace per immaginazione. È molto importante aver letto buoni libri, senza farsi avvicinare dalla retorica. È la tua realtà che risponde a verità, non quella generica. Hai avuto degli elementi ispiratori? Il fotografo che mi ha stimolato a fondo è stato Eugene Smith. Potrei citare anche Bresson, ma trovo lo statunitense più profondo, maggiormente sensibile. Non sono un conoscitore della storia della fotografia, ad avvicinarmi alla materia è stato Simon Guttman: un grande amico di Henri Cartier Bresson, che però mi ha fatto conoscere l’interprete del Minamata. Dopo tanti anni di carriera, c’è un progetto rimasto indietro e che vorresti portare a termine? Sì, c’è; e lo sto portando avanti in segreto. In esso ci sono degli oggetti: mi sta impegnando molto. C’è, tra le tue, una fotografia alla quale sei particolarmente affezionato? Ce ne sono tante: una bambina a Sarajevo che reca in mano le alette di una bomba da mortaio, un bambino fotografato in Bosnia, una ragazzina che piange sul Gange. Non si tratta delle immagini più famose, bensì di quelle che ricordo più volentieri. Una fotografia della quale si è parlato molto riguarda uno scatto colto in Nuova Guinea (1962), dove si vede una ragazza in stato interessante che cammina su una palafitta. Venne pubblicata dal Times. Più tardi, un critico d’arte che stava pubblicando la storia della pittura inglese mi chiese se poteva inserire quella fotografia nel suo volume. “Perché?”, chiesi. “Sarà una sfida per i pittori”, rispose. Hai un’ottica preferita? Che usi più volentieri? No. Io ho tutte le ottiche e non ne possiedo neanche una. Gli obiettivi sono dei vetri che mi permettono di riprendere ciò che voglio. In Jugoslavia ho usato il Banco Ottico (10X12), mentre in altre occasioni mi sono rivolto alle prospettive compresse del 500 mm. In Cecenia, per ritrarre i combattenti, ho addirittura allestito uno studio fotografico con tanto di flash, questo perché volevo restituire l’immagine dell’eroe. Per documentare l’invasione russa in Afghanistan, mi sono rivolto ad attrezzature piccole. Per concludere, macchine e lenti vanno dedicate a ciò che si deve fotografare, per restituire forma e contenuto all’immagine finale. Nella maggioranza dei casi, comunque, monto un 35 mm sulla mia Leica. Sentendoti parlare, sembra quasi che “quella” fotografia sia un risultato da raggiungere, e non da cogliere; è come se vi fosse un percorso da dover compiere... La fotografia è un dono, che vive di verità e spontaneità. Un fotografo la vede e interpreta la realtà; ma saper guardare è difficile. Bianco & Nero o colore? Dipende dall’argomento che tratto. Il Bianco & Nero riesce a raccontare meglio gli stati d’animo del soggetto, mentre il colore distrae un poco. La tua opinione sul digitale? È fenomenale: ti semplifica tanti problemi. Per preparare le foto di una mostra, un tempo vivevo dallo stampatore; oggi faccio tutto in studio, di fianco al mio assistente. E poi, espongo le immagini per come le ho create. L’importante è che gli strumenti siano coerenti tra loro. L’approccio alla tecnologia impone una mentalità nuova... La fotografia ha sempre offerto occasioni di approfondimento, oggi forse di più. Un’immagine deve comunque far scaturire la meraviglia, cosa che bisogna tenere sempre ben presente. Tutti i mezzi di comunicazione offrono limiti e possibilità. Quindi, nessun rimpianto per la pellicola... No, però mi divertivo di più. Ho usato la pellicola tutta la vita e forse emerge qualche ricordo di gioventù. Anche il recupero di certi negativi (10X12, ad esempio) con uno scanner diventa più semplice e si aprono opportunità. Insomma, l’elettronica può semplificare la vita dei fotografi. Potessi scegliere, quale fotografia scatteresti domani? Non lo so. Forse ritrarrei il mio cagnetto, mi diverto nel fotografarlo e in più mi piacciono gli animali. Scattare non è comunque facile e già ottenere 2/3 immagini buone in un anno rappresenterebbe un buon risultato. Di sicuro non vorrei lavorare nella moda, perché là le fotografie vengono costruite. Per te la fotografia è realtà interpretata... La mia professione è come tante altre. Un pittore dipinge una pubblicità, un altro un paesaggio, l’ultimo il suo cagnetto. Chi ha prodotto il quadro più profondo? Meglio sarebbe documentare l’umanità. Pietrasanta, la tua terra, ti ha dato qualcosa per la tua fotografia? Sì, mi ha ispirato molto. C’era la durezza che veniva dagli operai del marmo. Questo mi restituiva concretezza, la realtà delle cose; che io ho sempre trattato. Potessi farti un augurio da solo, cosa ti diresti? Vorrei rendere divulgabili tutte le cose che sto facendo adesso, magari attraverso le gallerie d’arte.Buona fotografia a tutti

I GRANDI AUTORI

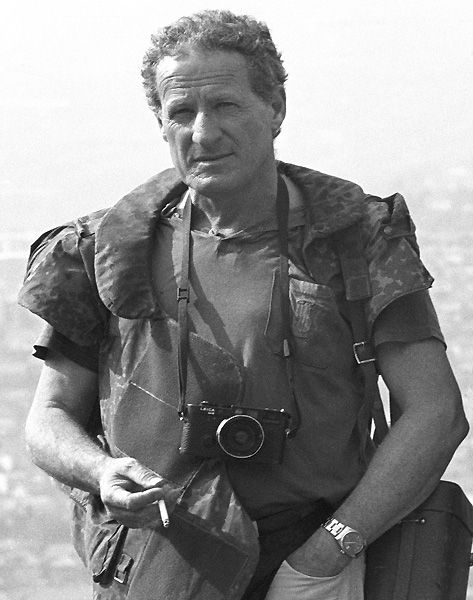

Romano Cagnoni

Romano Cagnoni è un fotografo riconosciuto e premiato a livello internazionale come uno dei più importanti del ventesimo secolo. Le sue fotografie sono state pubblicate sulle copertine e prime pagine di quasi tutti i più significativi giornali e riviste d’ Europa e degli Stati Uniti. È molto famoso per i suoi lavori di documentazione di guerre e conflitti globali. Durante la sua carriera ha prodotto immagini intellettualmente stimolanti che mostrano a noi stessi la condizione della nostra esistenza ma anche le nostre speranze di cambiarla.

Il suo primo incontro con la macchina fotografica avviene nei primi giorni del dopoguerra, lavorando come assistente presso un fotografo locale bisognoso di trasportare pesante attrezzatura negli studi di scultura di Pietrasanta. Senza aver mai preso in mano un libro di fotografia, inizia così a fotografare tutto ciò che lo affascina, vendendo anche ritratti ai bagnati della costa toscana. La sua carriera di fotogiornalista inizia quando si trasferisce a Londra nel 1958 dove conosce Simon Guttmann (colui che avviò al fotogiornalismo Robert Capa) ed inizia con lui a lavorare ad argomenti culturali per giornali di qualità. Dopo aver fotografato con successo la campagna elettorale di Harold Wilson, che lo porterà a divenire primo ministro per il partito laburista, Cagnoni insieme con James Cameron è il primo fotografo non comunista ammesso in Nord Vietnam durante gli anni tumultuosi della guerra. Life Magazine pubblicherà al suo ritorno la fotografia del presidente Ho Chi Minh in copertina. Dopo questa esperienza Cagnoni inizia a pianificare e produrre reportage internazionali per proprio conto. Fotografa in Biafra durante la guerra civile in Nigeria, le cui fotografie vengono pubblicate in grande tiratura da diverse edizioni di Life Magazine facendogli ottenere in America il premio “Overseas Press Award”. Inoltre documenta insieme con lo scrittore Graham Greene, il Cile di Allende, il ritorno di Peron in Argentina, la guerra del Yom Kippur in Israele, la guerra in Cambogia, la guerra in Iugoslavia (con una macchina di grande formato ) e nel 1995 è a Grozny in Cecenia, dove mette in piedi uno studio nella zona di combattimento per fotografare i guerriglieri ribelli. E molte altre storie. Dopo aver lavorato a Londra per più di trent’anni ritorna nella sua città natale di Pietrasanta dov’è circondato dal paesaggio della sua giovinezza che trova però molto cambiato e decide così di fotografarlo. La serie fotografica “Upside Down memories” che ne risulta è tecnicamente affascinante per le superfici che sembrano dipinte con strati successivi di colore e per i ritmi delle forme che sembrano essere realizzati con Photoshop. In realtà il solo aiuto avuto per fotografare queste memorie è stato il “fantasma della pittura”. Più recentemente amplia il concetto stesso di come si guarda una fotografia. Sviluppa strutture fotografiche che chiama: Electroluminescent bas-reliefs. In questi bassorilievi elettroluminescenti la percezione della realtà è riconfigurata nel tentativo di riarticolare l’estetica tradizionale in maniera che rispecchi gli aspetti e le circostanze della vita contemporanea. Cagnoni ha realizzato nella sua carriera più di 45 mostre personali, ha ricevuto molti premi e pubblicato 16 libri. Insieme a Henry Cartiera-Bresson, Bill Brandt, Don McCullin e Eugene Smith è stato, nel libro “Pictures on the Pages” del gia editore del Sunday Times Harold Evans, riconosciuto come uno dei più famosi fotografi del mondo.